研究報告

研究データベース

| 研究年度 | 平成26年度 |

|---|---|

| タイトル |

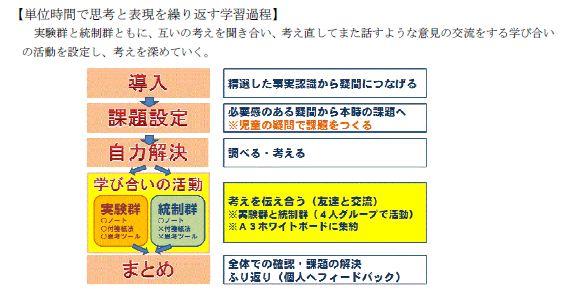

学び合いを通して,考えを深める社会科学習過程の研究 -多様な考えを視覚化し関連付けて捉える思考ツールの活用- |

| 概要 | 小学校社会科の授業において,児童が意見を積極的に発表する場面はあるものの,友達の考えや資料を相互に関連付けて発表する場面は少ない。多様な考え等を関連付けながら深める学習を展開したいと考え,1時間の学習過程の中に「学び合い」の活動を設定した。さらに,学び合いを充実させるために,思考ツールを付箋法とともに活用した。思考ツール等を活用する実験群と活用しない統制群を比較した結果,実験群の方が関連付けて考える力がより高まった。 |

| コメント | |

| 対象 | 小学校 |

| 研究報告 |

| カテゴリ | 社会 |

|---|---|

| 研究者分類 | 長期研究受講者 |

|

|

|

| 所属名 | 階上町立小舟渡小学校 |

| 職名 | 教諭 |

| 著者 | 高橋 謙太郎 |

| 検索キーワード | 小学校 社会 学び合い 思考ツール 思考関連付け |

|---|---|

| 資料等 |

| 研究年度 | 平成26年度 |

|---|---|

| タイトル |

「長さ」の学習において、量を見当付ける力育てための指導法研究 - 別の量に置き換えた「マイもさし」を選択・活用する動通て- |

| 概要 | 量の大きさを見当付けることは,測定領域の学習を支える大切な力である。そこで,長さを見当付ける力を育てるために第3学年の「長さ」の学習において,ものの長さや道のりなどを見当付ける中で別の量に置き換えた「マイものさし」を考えさせ,選択・活用させていくこととした。その結果,長さを見当付ける際には,「何となく」「見た感じで」など感覚で判断するのではなく,基準とする量のいくつ分かで見当付ける力を高めることができた。 |

| コメント | |

| 対象 | 小学校 |

| 研究報告 |

| カテゴリ | 算数 |

|---|---|

| 研究者分類 | 長期研究受講者 |

|

|

|

| 所属名 | むつ市立大畑小学校 |

| 職名 | 教諭 |

| 著者 | 山田 武弘 |

| 検索キーワード | 小学校 算数 長さ 見当付ける マイものさし |

|---|---|

| 資料等 |

| 研究年度 | 平成26年度 |

|---|---|

| タイトル |

1学年数学科関数領域において「わかる」を実感できる生徒を育てるための指導法の研究 -学習内容を「振り返る」場面で条件をかえた問題の解法を説明し合うペアワークを通して- |

| 概要 | 本研究では,1学年数学科関数領域において「わかる」を実感できる生徒を育てるために,授業の中の「振り返る」場面で課題の条件をかえた問題を解き,ペアワークで解法を説明し合う活動を取り入れた。その結果,解き方や解く手順,数学的な見方・考え方の根拠,説明の方法について「わかる」を実感できる生徒が増えた。 |

| コメント | |

| 対象 | 中学校 |

| 研究報告 |

| カテゴリ | 数学 |

|---|---|

| 研究者分類 | 長期研究受講者 |

|

|

|

| 所属名 | 平内町立小湊中学校 |

| 職名 | 教諭 |

| 著者 | 小倉 潤一 |

| 検索キーワード | 数学 関数 わかる 振り返る 条件をかえた問題 ペアワーク |

|---|---|

| 資料等 |

| 研究年度 | 平成26年度 |

|---|---|

| タイトル |

具体的なアドバイスや励ましの言葉をかけ合いながら,意欲的な活動ができる児童を育てるための指導法の研究 -発問や言葉かけの工夫とタブレット型情報端末を用いた話合いを通して- |

| 概要 | 本研究は,跳び箱運動において,教師が発問を吟味することや場に応じた言葉かけを工夫すること,児童がタブレット型情報端末に設定されたアプリケーションソフトの手本と自分たちの姿を見比べることの有効性を明らかにしたものである。その結果,児童がよりよい技能を身に付けるための視点をもつことができ,具体的な内容を話し合うことで意欲的な学習活動ができるようになった。 |

| コメント | |

| 対象 | 小学校 |

| 研究報告 |

| カテゴリ | 保健体育 |

|---|---|

| 研究者分類 | 長期研究受講者 |

|

|

|

| 所属名 | おいらせ町立甲洋小学校 |

| 職名 | 教諭 |

| 著者 | 松島 孝文 |

| 検索キーワード | 小学校 体育 発問 言葉かけ タブレット型情報端末 話合い |

|---|---|

| 資料等 |

| 研究年度 | 平成26年度 |

|---|---|

| タイトル | 小学校の交流及び共同学習場面における相互依存型集団随伴性の適用が児童相互のやりとりの向上に及ぼす効果 |

| 概要 | 小学校の交流及び共同学習場面における児童相互のやりとりの向上を目指し,図画工作科の授業において相互依存型集団随伴性を適用した。グループ制作の指導期Ⅰ,個人制作の指導期Ⅱの二つの単元で指導を行った結果,児童相互のやりとりが増加し,特別支援学級在籍児童の困難さが軽減された。このことから,相互依存型集団随伴性の適用は,児童相互のやりとりの向上に効果があることが明らかになった。 |

| コメント | |

| 対象 | 小学校 |

| 研究報告 |

| カテゴリ | 特別支援教育 |

|---|---|

| 研究者分類 | 研究員 |

|

|

|

| 所属名 | 特別支援教育課 |

| 職名 | 研究員 |

| 著者 | 宮越 涼子 |

| 研究年度 | 平成26年度 |

|---|---|

| タイトル |

小学校第6学年分数のわり算において, 確かな根拠を伴った判断ができる児童を育てる指導法の研究 -「つながりをつくる活動」を通して- |

| 概要 | 確かな根拠を伴った判断ができる児童を育成するためには,授業において類推的な考え方を活性化させることが有効である。そこで,「つながりをつくる活動」を設定した。つながりをつくることを強調することで,児童は既習と未習の相違点や共通点を探りながら発見的・創造的に学習を進めることができた。さらに,判断の根拠の妥当性を検討することにより,分数のわり算の学習において,関係的理解が進み,確かな根拠を伴った判断ができる児童が増えた。 |

| コメント | |

| 対象 | 小学校 |

| 研究報告 |

| カテゴリ | 算数 |

|---|---|

| 研究者分類 | 研究員 |

|

|

|

| 所属名 | 義務教育課 |

| 職名 | 研究員 |

| 著者 | 阿保 祐一 |

| 検索キーワード | 分数のわり算 つながり 根拠 判断 関係的理解 類推的な考え方 |

|---|---|

| 資料等 |

| 研究年度 | 平成26年度 |

|---|---|

| タイトル |

図形の論証指導において,筋道を立てて考える力を高めるための指導法の研究 -証明を読む活動を通して- |

| 概要 | 本研究では,図形の論証指導において,筋道を立てて考える力を高めるために,証明を読んで成り立つ事柄の根拠を明らかにする活動や,過程に誤りのある証明を読んで誤りの箇所を指摘し修正する活動を取り入れた。その結果,自分や問題に合わせた思考を用いて証明を読み,成り立つ事柄や過程の誤りの根拠を明らかにするなど筋道を立てて考えることができるようになり,そのことが証明を記述することにもつながった。 |

| コメント | |

| 対象 | 中学校 |

| 研究報告 |

| カテゴリ | 数学 |

|---|---|

| 研究者分類 | 研究員 |

|

|

|

| 所属名 | 義務教育課 |

| 職名 | 研究員 |

| 著者 | 川下 美由樹 |

| 検索キーワード | 中学校 数学 論証指導 筋道を立てて考える 証明を読む |

|---|---|

| 資料等 |

| 研究年度 | 平成26年度 |

|---|---|

| タイトル |

道徳の時間において情報モラルを身に付けさせる指導法の研究 -情報モラルと「友情・信頼」「節度・節制」を関連付けた授業を通して- |

| 概要 | 道徳の時間において,情報モラルに関する指導をするには,道徳的実践力を育成する時間であるという特性を生かして指導しなければならない。児童の実態を調査した上で,身に付けさせたい情報モラルと道徳の内容項目を関連付けて考えることができる読み物資料を開発し,児童自身の情報モラルに関わる生活体験を想起させる活動を取り入れて指導することは,情報社会で適正な活動を行うための基になる道徳的実践力の育成に有効である。 |

| コメント | 教材は,読み物資料・指導案・ワークシート・掲示物・板書例を一つのパッケージとして開発しました。児童の実態に応じて活用していただけたら幸いです。 |

| 対象 | 小学校 |

| 研究報告 |

| カテゴリ |

道徳教育 情報教育 |

|---|---|

| 研究者分類 | 研究員 |

|

|

|

| 所属名 | 産業教育課 |

| 職名 | 研究員 |

| 著者 | 石田 尚徳 |

| 検索キーワード | 小学校道徳 情報モラル 読み物資料の開発 情報モラルに関わる生活体験 |

|---|---|

| 資料等 |

| 研究年度 | 平成26年度 |

|---|---|

| タイトル |

学校復帰のための不登校対応の研究 - 不登校対応チャートを基にしたコンサルテーションを通して - |

| 概要 | 本研究では,不登校児童生徒の学校復帰を目標に,不登校対応チャートを基にしたコンサルテーションを実施し,教師の不登校児童生徒に対する認識や対応が変容し,不登校児童生徒が学校復帰へ向かうかどうかを検証した。教師が不登校児童生徒の状態を見て,段階を踏んで対応した結果,学校復帰へ向かった。コンサルテーション前後で教師の認識や対応に変容が見られ,不登校対応チャートを基にしたしたコンサルテーションが効果的であることが明らかになった。 |

| コメント | |

| 対象 |

小学校 中学校 高校 |

| 研究報告 |

| カテゴリ | |

|---|---|

| 研究者分類 | 研究員 |

|

|

|

| 所属名 | 教育相談課 |

| 職名 | 研究員 |

| 著者 | 小山内 将淳 |

| 検索キーワード | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 資料等 |

|

| 研究年度 | 平成26年度 |

|---|---|

| タイトル |

小学校高学年における児童相互のより良い人間関係を築く指導の研究 -より良い人間関係づくりプログラムの実践とスキルカードの活用を通して- |

| 概要 | 小学校高学年の児童に対して,聴く・話す・話合い・協力のスキルを学ぶ「より良い人間関係づくりプログラム」を実施し,教科指導の中でスキルカードを活用しながら学んだスキルの定着を図ることが,児童相互のより良い人間関係を築くのに有効であるかを検証した。効果検証の結果,学校環境適応感尺度「アセス」の6因子中3因子,作成した尺度の7因子中5因子について有意に向上するなど,プログラムの有効性が確認された。 |

| コメント | |

| 対象 | 小学校 |

| 研究報告 |

| カテゴリ | 学級経営 |

|---|---|

| 研究者分類 | 研究員 |

|

|

|

| 所属名 | 教育相談課 |

| 職名 | 研究員 |

| 著者 | 金澤 央広 |

| 検索キーワード | 小学校高学年 より良い人間関係づくりプログラム スキルカード ソーシャルスキルトレーニング グループワーク・トレーニング |

|---|---|

| 資料等 |

All Rights Reserved,Copyright

Aomori Prefectural School

Education Center.

このページに関する

問い合わせ先:

研究委員会

TEL 017-764-1990