1.研究テーマ(令和3~6年度)「学校におけるICTの効果的な利活用」

2.テーマ設定の理由

GIGAスクール構想による学校における教育ICT整備が急速に進められている中、資質・能力を一層確実に育成するための教員のICT活用指導力の向上が急務です。「令和3年度学校教育指導の方針と重点」にも「情報化に対応する教育の推進」が挙げられており、本県学校教育の抱えている喫緊の課題の一つです。

そこで、教員のICT活用指導力の向上を目指し、ICTの活用に関する、学校現場が抱える課題やニーズを明らかにし、実践に役立つ教材やコンテンツ等の成果物などの提供を行っていきます。

下記の【カテゴリ】から研究グループを選択してご覧ください。

※各グループの資料の中には、Google Jamboardを活用した実践例等が記載されております。Google Jamboardのサポートやサービス提供終了後は、他のホワイトボードアプリ等に代替し、資料に記載されている内容をヒントにご活用ください。

センター研究データベース

| 題名 | センター研究【家庭、技術・家庭】 |

|---|---|

| カテゴリ | 家庭、技術・家庭 |

| 概要 |

家庭、技術・家庭グループでは、「家庭科、技術・家庭科の指導における主体的な学びに対応する、生徒の個別課題支援のためのICT活用の工夫」をテーマとし、研究に取り組んできました。

家庭科、技術・家庭科の授業において、主体的・対話的で深い学びの実現に向けて、情報端末をどの場面でどのように活用していくべきか、技術・家庭科ならではの情報端末を活用した授業案を作成し、家庭科、技術・家庭科の授業における効果的なICT活用を促進します。

どの端末でも使用可能な様々なツールの他、各内容でフリーで利用できるアプリケーションの紹介や実習教室のICT化についてまとめています。 優れた実践事例を紹介し、さらなる授業活用への改良や提案を行っています。 |

| 題名 | センター研究【音楽・図画工作・美術】 |

|---|---|

| カテゴリ | 音楽、図画工作、美術、工芸、書道 |

| 概要 |

【研究テーマ】 ICTを活用した音楽・図画工作・美術の授業づくり 【音楽】「個別最適な学びの充実に向けたICTの活用」 ~小学校音楽 題材名「和音のひびきや音の重なりを感じ取ろう」~ 児童が和音のひびきを聴き取ったり、感じ取ったり、思考して歌うために、ICTを活用して、「自分のパート音を取ること」「和音のひびきの移り変わりを実感できること」で、本時の目標達成を目指します。 (使用アプリ) iPad「ガレージバンド」、Chrome「ミュージックラボ」 ~中学校音楽 題材名「曲想を感じ取って、器楽表現を工夫しよう」~ 生徒が奏法について、必要性を感じながら技能を身に付けるために、ICTを活用して「スタッカート奏法とポルタート奏法の違いを実感すること」で本時の目標達成を目指します。 (使用アプリ) iPad「ボイスメモ」、Chrome「ミュージックラボ」のスペクトグラム ~高等学校 芸術家音楽 題材名「リズムの重なり合いを意識し、音色や強弱を工夫しよう」~ 生徒がクラス全体でのボディパーカッションによる合奏のよさや持ち味を生かして演奏するために、ICTを活用して「足踏みを迷いなくできること」で本時の目標達成を目指します。 (使用アプリ) iPad等「カメラ」「ビデオ」

【図画工作・美術】「ICTを活用した図画工作・美術の授業づくり」 「画像生成アプリの活用による作品鑑賞」(中学校・高等学校) ・短時間で自分のイメージを形にできます。 ・プロンプト(具体的な自分のイメージ)について話し合うことができます。 「作品鑑賞に関するWebページのコンテンツを活用した題材例」 ・「Arts & Culture」のバーチャルミュージアムを活用し、様々な作家の作品に触れることができます。

|

| 題名 | センター研究【社会、地理歴史、公民】 |

|---|---|

| カテゴリ | 社会、地理歴史、公民 |

| 概要 |

【研究テーマ】 |

| 題名 | センター研究【特別支援教育】 |

|---|---|

| カテゴリ | 特別支援教育 |

| 概要 |

「マナビカタ発見プロジェクト~読み書きの困難さをタブレットPCで補おう~」では、読み書きに困難のある児童生徒に焦点を当てて、「自分に合ったマナビカタ(学び方)の発見」をサポートすることを目指して取り組んできました。令和6年度は、本プロジェクトの総括として、研究成果物の活用・見直しを行い、以下のコンテンツを作成しました。これらは、これまでの研究成果物をリニューアルしたものとなります。 (1)理解啓発研修コンテンツ「学び支援研修」

(2)ガイドブック「小・中学校の通常の学級における読み書きに困難のある児童生徒の学び支援ガイド(第2版)」

|

| 資料・リンク |

|---|

| 題名 | センター研究【理科】 |

|---|---|

| カテゴリ | 理科、物理、化学、生物、地学 |

| 概要 |

理科グループでは、「理科の授業におけるICTの効果的な利活用」という研究テーマの下、児童生徒が主体的・対話的で深い学びを実現し、主体的に問題解決に取り組み、科学的に問題を解決できるよう、授業における「1人1台端末のICTを活用した指導方法」について研究をしてきました。 《研究方法》 〇 ICT活用事例の情報収集 〇 ICTを活用した授業例の考案 〇 講座等での実践 ICTの活用例(詳細は下の資料をご覧ください) ① 観察、実験の撮影 [例1]小学校「水の温まり方」 [例2]中学校「酸素に注目したときの化学変化」 [例3]高等学校(生物基礎)「さまざまな細胞の観察」(Google スライド) ② グラフの作成(Google スプレッドシート) [例1]中学校「運動エネルギーを決める要素」 [例2]高等学校(物理基礎)「物体の運動とエネルギー」(ホワイトボードアプリ) [例3]高等学校(化学基礎)「化学反応の量的関係」 ③ その他の事例 [例1]高等学校(地学基礎)「地層を調べる」(Google Earth) [例2]高等学校(化学基礎)「溶液の調製」(Google Forms) 理科の授業では、観察、実験など、直接体験が中心となっているため、観察、実験の代替としてICTを活用するのではなく、ICTの活用場面を適切に選択することで、児童生徒の資質・能力の育成につなげていく必要がある。 |

| 資料・リンク |

|---|

| 題名 | センター研究【国語】 |

|---|---|

| カテゴリ | 国語 |

| 概要 |

国語グループでは「ICTを活用した国語科の授業づくりに関する研究」をテーマとし、研究に取り組んできました。授業でICTを使用する先生方は増えていますが、「単元のどの場面で活用すればよいかわからない」、「効果的に使用できているかわからない」など、不安や戸惑いを感じている方も多いようです。そこで、活用場面をイメージできるように、「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」の領域ごとに活用例を作成しました。指導と評価の計画に加え、ICT活用のポイントも提示しておりますので、参考にしていただければと思います。

【資料】 ①〔小学校〕「話すこと・聞くこと」領域におけるICT活用例 単元「目的や条件に応じて話し合おう」 キーワード:ロイロノート、「小学校第6学年」

②〔中学校〕「読むこと」領域におけるICT活用例 単元「作品の批評文を交流し合い、社会の中で生きる人々について考えよう」 キーワード:Google Workspace、「中学校第3学年」

③〔高等学校〕「書くこと」領域におけるICT活用例 単元「社会に対する意見を自分の経験から導き出して書こう」 キーワード:Google Workspace、「現代の国語」 |

| 資料・リンク |

|---|

| 題名 | センター研究【外国語】 |

|---|---|

| カテゴリ | 外国語(外国語活動) |

| 概要 |

外国語科の授業では、コミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、コミュニケーション能力を育成することが求められています。昨年度まではICTを活用した言語活動の充実を目指して研究を進めてきましたが、今年度は近年注目されている生成AIの活用に焦点を当て、「生成AIを活用した外国語(英語)の授業づくり」をテーマとしました。生成AIを活用することで、授業者の意図に応じた画像や英文、活動案を瞬時に作成し、授業に取り入れることができます。これにより、児童生徒の学習効果の向上が期待できるだけでなく、授業準備の負担を大幅に軽減できると考えます。本研究では、生成AIの一例としてChat GPTを用いることとし、校種別に4つの活用例にまとめました。 |

| 題名 | センター研究【特別の教科 道徳】 |

|---|---|

| カテゴリ | 道徳 |

| 概要 |

特別の教科 道徳グループでは、「特別の教科 道徳の学習指導におけるICTの効果的な利活用に関する研究」というテーマを設定し、研究に取り組んできました。令和6年度は、「個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実を目指した指導」を副題に設定し、一人一人のよさや可能性を生かした指導を行っていくことができるような指導例を明らかにしていきます。 特別の教科 道徳の指導においては、児童生徒一人一人が道徳的価値についての理解を基に、自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、自己の生き方についての考えを深めることで道徳性を養うという特質を十分考慮し、それに応じた学習指導過程や指導方法を工夫することが大切といわれています。 その工夫の一つでもあり、学習がより効果的に行われるようにするための手段としてICTの活用が考えられています。その一方で、実態調査からは、「授業のどの場面でどんなことが使えるか・できるかといった情報」「簡単で手軽にできるアプリケーションの情報」が少なく、いまだに約4割の教員が道徳科の授業でICTを活用していない状況が見られます。 そこで、本研究では、個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実を踏まえた上で、特別の教科 道徳の一般的な学習指導過程である「導入」「展開」「終末」の各段階で、簡単で手軽にできるICTの活用例を考え、研究成果としてまとめました。今回提案する活用例には、道徳的な課題を一人一人の児童生徒が自分自身の問題として捉え、向き合う「考え、議論する道徳」への転換のヒントが多分に含まれています。ぜひ、目の前の児童生徒の実態や授業のねらいに合わせて、活用していただけたらと思います。なお、資料では、以下のような工夫を取り入れています。

・個別最適な学びや協働的な学びの一体的充実を目指した活用例の紹介 ・活用することの「よさ」「留意点」の紹介 ・活用例で紹介したツールとは別のツールでの紹介 |

| 題名 | センター研究【算数・数学】 |

|---|---|

| カテゴリ | 算数、数学 |

| 概要 |

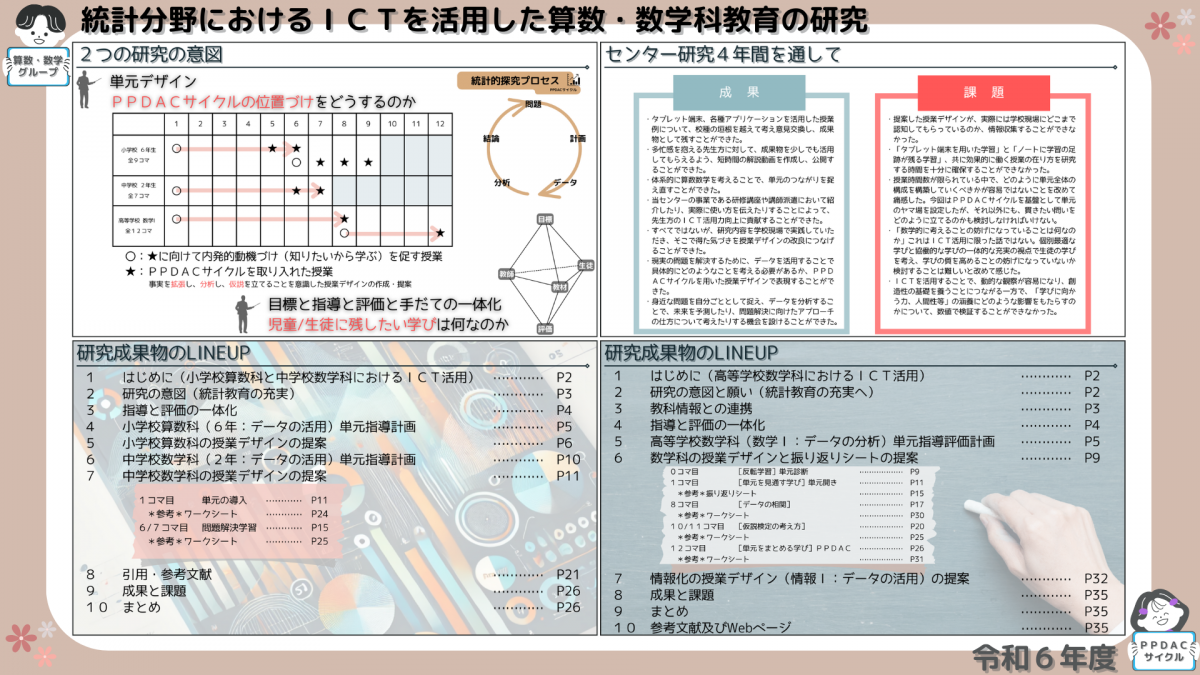

「単元計画に統計的探究プロセス(PPDAC)をどのように位置づけるのか」「児童生徒に残したい学びは何なのか」といった視点を大切にして、ICTを効果的に活用する場面を検討しました。生徒を伸ばす学習指導と学習評価を意識した授業デザインを提案します。 |

| 資料・リンク |

小中学校の研究成果物 ダウンロードはこちらから

高等学校の研究成果物 ダウンロードはこちらから 授業デザインシートなど 「仮説検定の考え方」で使用できる表計算ソフト 解説動画へ直接アクセス ■0コマ:単元診断 ………………………… https://youtu.be/CmfWV7Deqys ■1コマ:単元開き ………………………… https://youtu.be/2M1gyBi6HRo ■8コマ:データの相関 …………………… https://youtu.be/7sn2YnKOtAc ■11コマ:仮説検定の考え方R06 ……… https://youtu.be/Sm8EoL0UskE ■12コマ:単元をまとめる学び ………… https://youtu.be/0kZW9n8XT3U ■振り返りシート …………………………… https://youtu.be/b9PWS7jhwX4 |

|---|